No próximo domingo (15/2), a cantora e performer Claudia Wonder faria 71 anos. Para relembrar a memória e o legado da artista, compartilhamos a matéria publicada na Revista Noize #166, que acompanhou o vinil de Catto, Caminhos Selvagens (2025).

O rock tem, essencialmente, dois padrões: a sedução e a desobediência. A sedução dos movimentos, o quase sexual ato de tocar um instrumento; e a desobediência como base, seja de padrões, regras ou delimitações sociais. Essa liberdade transgressora se transformou em campo fértil para corpos dissidentes: pessoas trans, travestis e não-binárias encontraram, nesses sons e riffs, a possibilidade de criar novas narrativas e imaginários.

Nessa história, já havia quem borrasse barreiras de gênero para apontar novos caminhos. É o caso de Jayne County, líder da banda proto-punk Wayne County & the Electric Chairs. County é considerada a primeira rockstar abertamente trans. Se hoje, aos 78 anos, Jayne leva uma vida mais tranquila no interior dos Estados Unidos, fazendo shows contidos com sua banda Electrick Queers, nos anos 70, ela ficou conhecida pelas performances ousadas e deliciosamente camp.

Diva ao estilo old school, Jayne County fala abertamente sobre a fase sexo, drogas e rock’n’roll no doc Nightclubbing: The Birth of Punk Rock in NYC (2022), de Danny García — incluíndo o choque que os seus novos seios causaram no punk nova-iorquino dos anos 70.

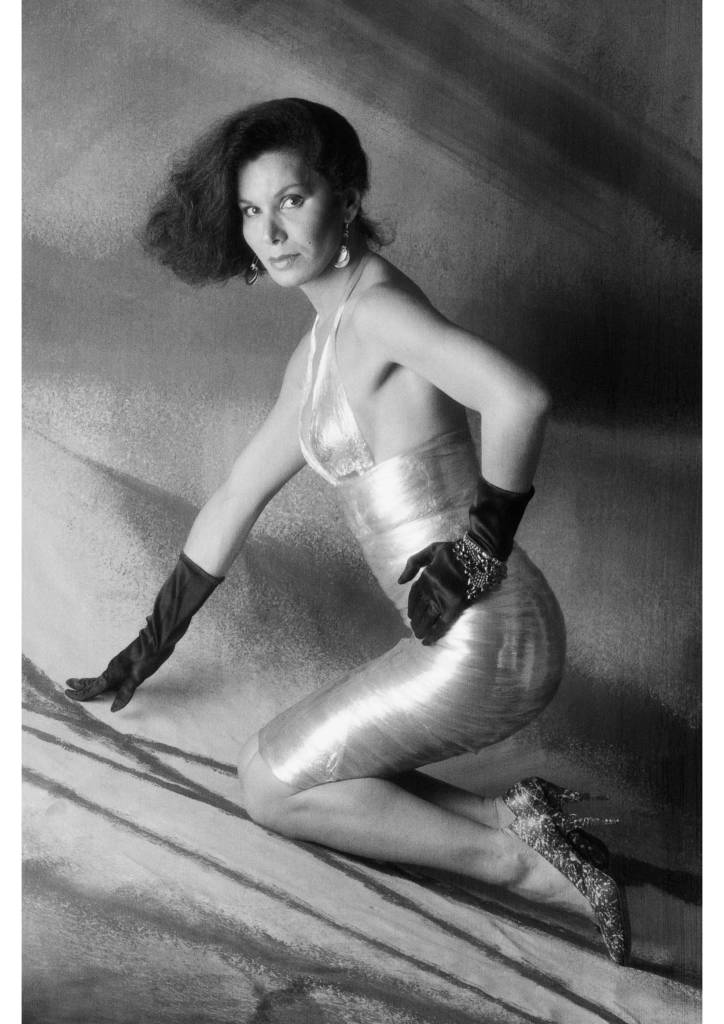

Em um mundo que tenta legislar o corpo do outro, as travestis e seus peitos de silicone seguem sendo existências essencialmente punks. Representação disso é a brasileira Cláudia Wonder. Atriz, cantora, escritora, ativista, Wonder foi figura fundamental da cultura queer e underground do Brasil dos anos 80 até sua morte, nos anos 2000. Num tempo quando o sangue LGBT era símbolo de medo pela pandemia de AIDS, Claudia se banhava nua em uma banheira de sangue durante os shows de sua banda Jardins das Delícias, no icônico Madame Satã, em São Paulo.

Cláudia nunca conseguiu gravar um disco nos anos 80 — sua memória resistiu em demos, gravações de fãs e poucos registros oficiais. Ela só gravaria um disco em 2007, Funky Disco Fashion, projeto voltado ao synthpop ao lado da banda The Laptop Boys. “Acho importante resgatar a memória dessas figuras que precisam ser lembradas. A internet faz as pessoas pensarem que são pioneiras, mas, não: teve muita gente que veio atrás, abrindo portas”, reforça Dacio Pinheiro, cineasta responsável pelo documentário Meu amigo Cláudia (2009) e organizador do livro Claudia Wonder – Flor do Asfalto (2025).

Legado que reverbera

“Tento ver o meu corpo travesti como um corpo rock ‘n’roll”, explica a atriz, cantora e compositora Verónica Vallentino, que foi frontwoman da banda punk Verónika Decide Morrer. “O meu corpo performa na vida quando saio de manhã para comprar pão, quando estou no ponto de ônibus, quando vou caminhar. Então, acredito que o punk e o rock me possibilitam esse lugar de liberdade mais agressiva”. Com um álbum auto-intitulado lançado em 2016, Verónika Decide Morrer usou o punk rock como forma de pensar e criar novas narrativas para os corpos trans e travestis, apontando futuros, mas ainda celebrando a história daquelas que vieram antes.

“Toda a gente que trabalha com arte, que é um corpo travesti, quando nos percebemos nesse lugar de honra à nossa transcestralidade, às nossas ancestrais que possibilitaram a gente, hoje, exercer o nosso ofício, tomando de volta a nossa própria narrativa, é importantíssimo”, diz Verónica.

Recentemente, ela participou de um show celebrando a trajetória de Claudia Wonder com Catto, Jup do Bairro, Amara Moira, entre outras. Foi, também, a primeira mulher trans a ganhar o Prêmio Shell de melhor atriz pelo espetáculo Brenda Lee e o Palácio das Princesas, musical que conta a história de Brenda Lee, travesti que se tornou uma espécie de “anjo da guarda” para outras pessoas trans em São Paulo, oferecendo apoio em meio a pandemia de HIV/AIDS.

Pensar nas narrativas de outras pessoas trans possibilita outros olhares sobre debates de gênero, como explica Gabri Eliott, guitarra e voz da banda paulistana eliminadorzinho. “Conhecer a Laura Jane Grace foi muito importante pra mim”, conta. “Não conhecia a banda Against Me!, mas estava começando a frequentar sites e blogs sobre música e as pessoas comentavam sobre a transição dela, que aconteceu na mesma época em que comecei a questionar sobre o meu gênero. Aquilo me intrigou muito”, diz.

Eu me entendia como bisexual, mas não tinha tido nenhuma experiência que não fosse com mulheres cis. Então, ver uma pessoa que parecia ser muito masculina, como guitarrista e vocalista de uma banda de punk, que tinha cabelo raspado e era toda tatuada, transicionando, foi um baque muito positivo e muito maluco. Foi quase como uma confirmação dos meus sentimentos: eu também posso ser quem eu quiser

Eliot vivenciou uma experiência parecida com a de Laura Jane ao começar seu processo de transição já ao lado de sua banda. “Meu processo de desbravamento de gênero vem pelo menos desde os 15 anos, e o Tube [baterista] e Hadd [baixista] sempre me apoiaram incondicionalmente. Pode ser um pouco assustador transicionar no ‘olhar público’, com tanta foto antiga minha já em circulação, mas podia ser pior, se fossemos famosos [risos]. Tem sido uma experiência acolhedora. Tenho visto cada vez mais pessoas trans nos nossos shows e entendo a importância de ocupar um espaço como esse, para um público mais novo que nos acompanha e nos admira”.

Criar espaços acolhedores e de trocas segue uma urgência para os corpos dissidentes. Foi nesse cenário que nasceu, em 2017, a Clandestinas, banda de Jundiaí (SP). Formada por Camila Godoi (contrabaixo & voz), Jojo Cid (guitarra & voz) e Natie Benite (bateria & voz), surge da necessidade de se fazer ouvida nos questionamentos sobre padrões de gênero e sexualidade, utilizando a música como ferramenta de luta.

“Nas últimas décadas, há uma luta constante para quebrar barreiras e construir um espaço acolhedor para todas/es/os”, explica Camila. “Desde As Mercenárias e Sempre Livre, nos anos 80, passando pelo movimento Riot Girrrl brasileiro (Anti-Corpos, Bulimia, Bertha Lutz etc.), mulheres, pessoas não bináries e transmasculinas vêm enfrentando as muralhas patriarcais e heterocisnormativas, criando frestas que já permitem um pouco de luz em nosso entorno”.

Natie Benite complementa: “A Música é uma ferramenta maravilhosa para trazer discussões como liberdade e debates de gênero. Para duvidar do que somos, questionar o que vivemos e sugerir novas possibilidades. Ney Matogrosso é um ótimo exemplo disso, discutindo gênero e sugerindo outras possibilidades de se desejar”, explica Natie Benite. “A importância de ter corpas dissidentes na arte é a possibilidade de ter referências, em todos os lugares, fazendo arte e batendo de frente com o padrão. Quero ver e fazer parte disso”.

Ocupar palcos e guitarras é uma das muitas possibilidades para se pensar um futuro mais diverso e acolhedor. “É natural a gente se expressar, tocar, seja qual vertente for. O rock ‘n’roll chega nesse lugar, que infelizmente ainda segue muito machista, mas o meu corpo travesti, que conhece e que vive essa virilidade que é o rock ‘n’roll, e esse feminino que também é o rock ‘n’roll, possibilita desmistificar a imagem da travesti”, diz.

“As pessoas tendem a nos ver primeiro como travesti e depois como atriz, cantora, ou doutora. É urgente trans-significar isso, é uma condição de existência. Tenho que ser vista como gente, como filha, como mãe, como cantora, e a cereja do bolo é ser uma travesti”, finaliza Verónica.