Imagine um mash up entre Stranger Things e De Volta Para o Futuro, cujo ponto em comum não é o sobrenatural ou uma viagem do tempo, mas a fiel amizade de infância — e tudo isso num cenário noventista 100% brasileiro: essa é mais ou menos a premissa de O Último Episódio, longa assinado pela mesma produtora de Marte Um (2022), a mineira Filmes de Plástico. O filme chega aos cinemas no dia 09 de outubro.

Como toda a produção do grupo, o longa carrega todo o jeitinho mineiro — da atuação à produção e cenários. Dirigido por Maurílio Martins e inspirado na própria infância do diretor, o filme é ambientado no Laguna, bairro da periferia de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte (MG), em 1991.

A ambientação da época mora nos detalhes: seja na excelente cenografia ou na trilha cheia de reverb, sintetizadores e atmosfera dos games 8 bits. As músicas foram assinadas pelos integrantes do Pato Fu, John Ulhoa e Richard Neves, que bateram um papo com a Noize sobre esse processo criativo.

O longa conta a história de Erik (Matheus Sampaio), um garoto de 13 anos que inventa a maior lorota para a menina que gosta: diz ter a fita com o último episódio de Caverna do Dragão — iroicamente, o episódio que nunca foi exibido.

A partir dessa premissa, o filme mostra como a força de uma amizade — e um tanto de criatividade — pode criar outras realidades. Isso porque Erik, junto a seus amigos Cassinho (Daniel Victor) e Cris (“crente”, ou “Cristão”) (Tatiana Costa), decidem, eles mesmos, encenarem o tal último episódio para ver se Erik consegue conquistar a gatinha. No meio do caminho, os personagens expoem a intensidade e as fragilidades de adolescência vivida nas periferias brasileiras, em tempos de alta inflação e crises políticas.

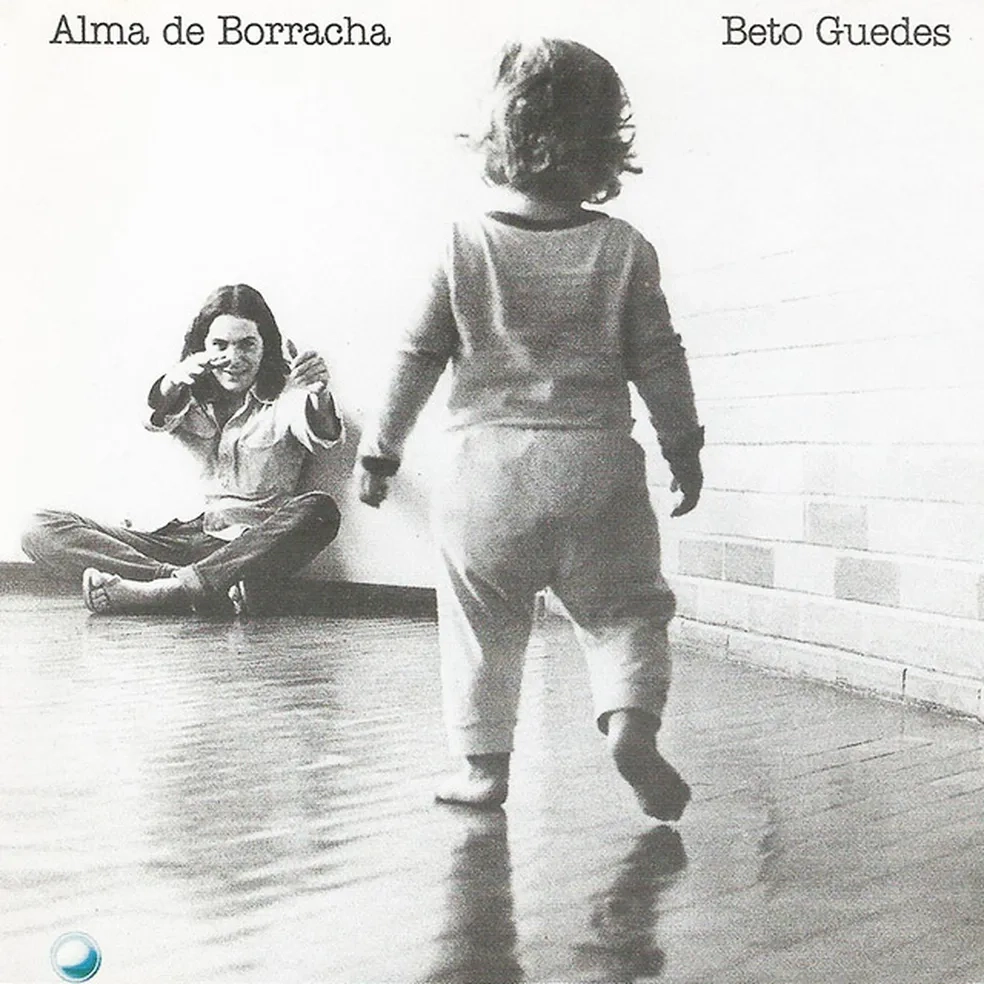

O filme é permeado por música, de Minas e do mundo. Na primeira cena, somos apresentados ao protagonista roqueiro (o que se comprova pela jaqueta que ele usa do Guns N’ Roses), mas logo atrás dele, repousa o vinil de Beto Guedes, Alma de Borracha (1986).

O longa ativa memórias no telespectador que viveu nos bairros de classe média periféricos de grandes cidades nos anos 90. Está tudo nos detalhes: os imãs de frutas na geladeira, o adesivo da marca de brinquedos Estrela no armário do quarto, as revistas da época na banca de jornal, a parede da mercearia pintada com a logo de um refrigerante local que não existe mais. Inspirados por toda essa ambientação, John e Richard mergulharam no processo criativo de criação da trilha — que eles compartilham com a gente nesta entrevista:

O filme foi projetado ao longo de anos [de 2011 a 2021]. Queria saber se vocês estavam envolvidos com esse projeto desde o início. Vocês participaram do processo inicial de criação? Como foi o convite para compor a trilha?

Richard: Na verdade, esse convite partiu do Gabito, que é um contato meu de muitos anos, vou chutar uns 20. Sou de Tiradentes, no interior de Minas, e tinha uma banda de blues que sempre tocava na época do festival de cinema que rola la. O Gabi estava sempre presente, assistia aos shows da banda e a gente se conhecia desse contexto. Todo ano, eu acabava esbarrando com ele. Anos depois, quando vim para Belo Horizonte, nos reencontramos.

Depois que aconteceu essa virada do Marte Um — e consequentemente, da produtora deles — o Gabi me procurou e disse: “Cara, estamos produzindo um filme de um dos sócios da Filmes de Plástico, o Maurílio, e queria te convidar para pensar na trilha. Quem sabe com o John, talvez até o Pato Fu”.

Eu e o John já vínhamos de algumas parcerias — trilhas para séries, para a Orquestra do Preto … — e essa nova parceria deu super certo também.

A trilha me lembrou aquelas de videogames antigos. Também tem uma faixa meio pós-punk, com aquela pegada dos anos 80, mas, ao mesmo tempo, muito atual — ainda mais porque hoje tem banda fazendo esse tipo revival [risos]. Achei isso muito interessante. Como foi a troca entre vocês dois para construir a trilha dessa forma?

John: Quando fizemos a primeira reunião com o Maurílio, ele explicou o que era o filme. A gente não tinha assistido ainda, só umas ceninhas, e o jeito dessa trilha já apareceu ali, na primeira reunião.

Eu sou um pouco mais velho que o Maurilio e o Richard. Então, pra mim, os anos 80 não são só nostalgia de criança — eu já era adulto nos anos 80 e tinha minhas bandas fazendo esse som. Comecei com minhas bandas em BH, lá em 1982.

É engraçado que deu pra usar minhas próprias referências, das minhas bandas, pra fazer esse som. Eu falei pro Maurílio: “Cara, vamos fazer um negócio”. Eu tinha a música de abertura, que tem bem essa cara, lembra um pouco o Joy Division. Então, tentei pensar como se ainda estivesse na minha banda da época, O Último Número, tentando fazer esse som.

Não foi só ouvir discos e tentar reproduzir uma referência enciclopédica. Essa dos anos 80 veio da memória real mesmo. E a gente usou esse som adoidado na trilha, sempre que possível recorrendo a essas referências.

Richard: Só fazendo adendo à fala do John: E eu ainda era criança nos anos 80, mas já com referências auditivas porque escutava música em casa, com meu pai, meu irmão e tal. A gente estava fazendo a trilha de abertura e gravou todos os instrumentos dessa faixa, né, John? E foi só a gente, basicamente… acho que mais participou foi, talvez, a Erika Machado, que gravou uma voz, e a Fernanda [Takai].

E como foi o processo no estúdio? Vocês foram criando juntos?

John: A gente já tinha uma química muito boa. Já tínhamos feito algumas coisas fora do Patu Fu, umas trilhas, umas paradas juntos. Então, quando aparece uma trilha nova, a gente entra no estúdio, que no caso é a casa do Ritchie mesmo, e cada um pega um pouco da sua especialidade.

E o Ritchie é um puta músico, né? Mas nos anos 80 era diferente: os músicos das bandas nem sempre eram músicos de fato. A gente pegava o baixo e saía tocando “dan dan dan dan dan”, tipo assim [risos]. Por isso você tem que ter cuidado pra não ser um músico bom demais [risos] senão, não rola a ação que a música pede.

Muito bom! Você tava falando das referências do seu próprio passado, John, mas tem mais alguma banda ou artista que vocês se inspiraram? Alguma coisa que pensaram: “Não, isso aqui tem que ter mesmo”?

John: Tem. Eu acho que é uma tentativa de usar elementos dessas referências. Na época em que os videogames estavam começando, os sons eram aqueles 8 bits, bem magrinhos, coladinhos. Então, tem um pouco disso ali.

E tem muito dos timbres, também. O Richard arrebentou tocando no teclado um som que hoje em dia talvez chamassem de cafona — uns teclados meio exagerados, meio épicos, que você não ouve mais nos sons atuais, a não ser que a pessoa queira fazer algo com referência aos anos 80. Eu acho incrível a timbragem que ele trouxe.

A referência dos anos 80 vem de vários nichos. A gente vai para o Joy Division, com aquele som mais sério, meio dark, mas também tem umas coisas mais inesperadas. Nas nossas trilhas, a gente escrevia títulos provisórios, tipo “INXS” [risos], pra lembrar “isso parece com tal banda”. E, dentro da trilha, tem até música da Xuxa, “Doce Mel”! Ela tá bem colocada ali dentro da trama, como algo que provoca reação… tem um menino, o roqueiro, que odeia essa música [risos].

E essa música toca num momento emocionante do filme, né? Confesso que dei uma choradinha [risos].

John: É, foi muito legal. Quando eu vi tocando “Doce Mel”, pensei: “Cara, você está me fazendo chorar com Doce Mel!”. Imagina, na época meus fãs não podiam ver isso, ia acabar com a imagem [risos]. Mas é claro, né? Eu tava nos anos 80, fazendo pós-punk com minha banda, e a Xuxa tava na TV [risos].

Richard: Eu, criança, ouvia isso e ficava com dúvidas se gostava… [risos]. Acho que preferia os desenhos do que as músicas que tocavam, era mais ligado ao rock dos anos 70.

John: Essa escolha não veio da gente, já veio com o roteiro e com a insistência do Maurílio. É parte da ousadia dele, porque, na época, havia esse conflito de estilos: a disco music chegando, punk rock acontecendo, e a música significava muito pra cada grupo. Meus amigos que andavam de skate começaram a ir às discotecas, e eu achava uma traição do movimento [risos], mas o filme mostra bem isso: grandes amigos com gostos diferentes.

No filme, “Doce Mel” atravessa a história — uma personagem ama, o outro detesta. Então, uma música, considerada cafona por muitos, ganha outra carga emocional e de saudosismo na cena.

Tem outra versão também, que a Fernanda Takai canta, de “Qualquer Jeito”, da Katia, uma música bem popular da época...

Essa música foi ideia nossa. Fazer trilha de cinema é incrível, porque a música muda completamente a cena — a emoção, a percepção. É a cena que apresenta a mãe do Erik.

Quando entregamos a música para a Fernanda e ela topou gravar, foi incrível. Trabalhamos a versão de forma acústica, ocupando espaço na cena sem exagero. A estética anos 80 foi suavizada: sem excesso de reverb, sem exagero de teclados, só pra deixar a música linda e funcional pra narrativa.

Você comentou do clima nos estúdios. Quando vocês mais se divertiram compondo essas músicas? Teve alguma que gostaram especialmente de criar?

John: A gente brincou bastante com os timbres dos anos 80 — timbres de brincadeira, experimentando no estúdio, vendo o que funcionava. É legal pegar um som antigo e usar de forma nova. Tem o nosso reggode [risos], que é o reagge misturado com pagode. Fizemos essa pra cena do campo de futebol, representando a comunidade, que é mais solar.

Não é samba-reggae [risos!], é reggae puro, mas com uma pegada que remete à fusão de estilos. Toda a trilha foi muito divertida de fazer, trazendo um som de época, explorando timbres e referências de forma criativa. Mexer nos botõezinhos do estúdio e descobrir sons é muito prazeroso.

Pra fechar, como foi assistir ao filme com todas essas músicas montadas? E quais as expectativas sobre a reação do público?

Richard: Acho que as pessoas vão gostar muito da trilha e do filme, por motivos diferentes. Ele cativa facilmente o público mais velho pela nostalgia — desde a bicicleta, a fotografia, os bares, os elementos da época, até embalagens e preços antigos… Aquela embalagem do chocolate “Surpresa”, um clássico da época, que aparece numa cena… Essa embalagem não existe mais, foi tudo feito pela cenografia. É impecável.

John: É um filme muito bem construído, com muitas referências afetivas: infância, família, bairro, brincadeiras. Quem viveu essa época, vai se emocionar.

É, podem pegar essa camada de pessoas mais velhas, né? Tipo, os pais vão assistir com o filho e falar: “Não, isso aqui na minha época”. Acho isso muito legal.

Richard: Eu tô meio coçando pra chamar uns amigos que moravam nas periferias, nas redondezas de BH, e que viveram uma infância muito parecida com a dos três ali, para assistir. Acho que essa galera vai derreter, porque são muitas referências.

John: Assim, tá muito no campo do afeto. Essa história tem muitas referências de afeto, de infância, de família, de bairro, de brincadeira — coisas que as pessoas viveram. Então, de alguma maneira, não tem como não se emocionar, se cativar com isso, né?

Com certeza. Acho que tem também essa coisa da amizade de juventude, que é atemporal, né? Essas histórias de amigo de escola…

John: Nossa, isso é um truque sujo, cara [risos]. Ver uma amizade de juventude assim… é dureza. É sempre uma lagriminha que fica aqui, você fala: “Ai, caramba”. É muito bonito. Acho o resultado final muito bonito.